-月刊EQD-

Yuichiro Hosokawa

<Vol.8>

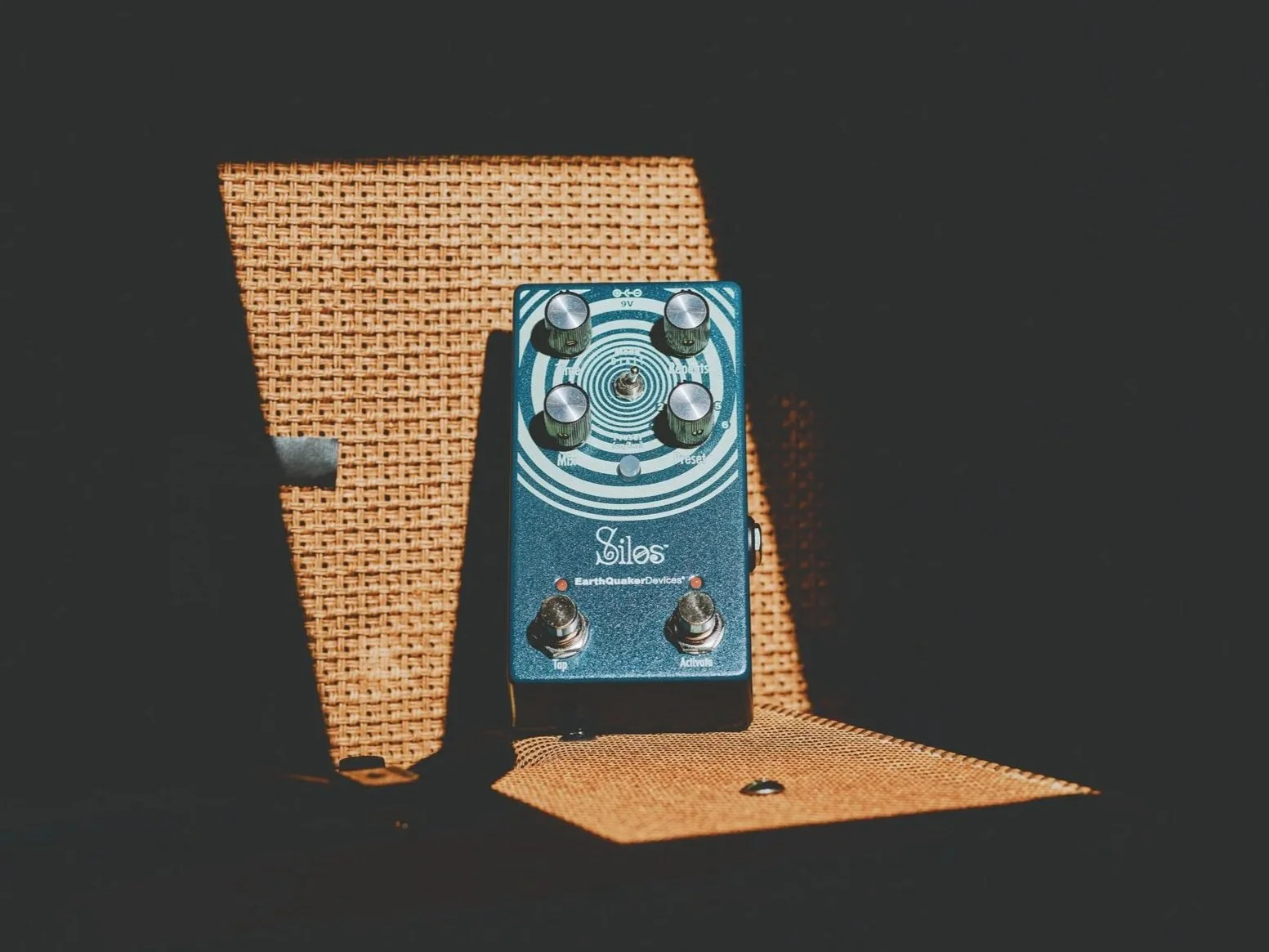

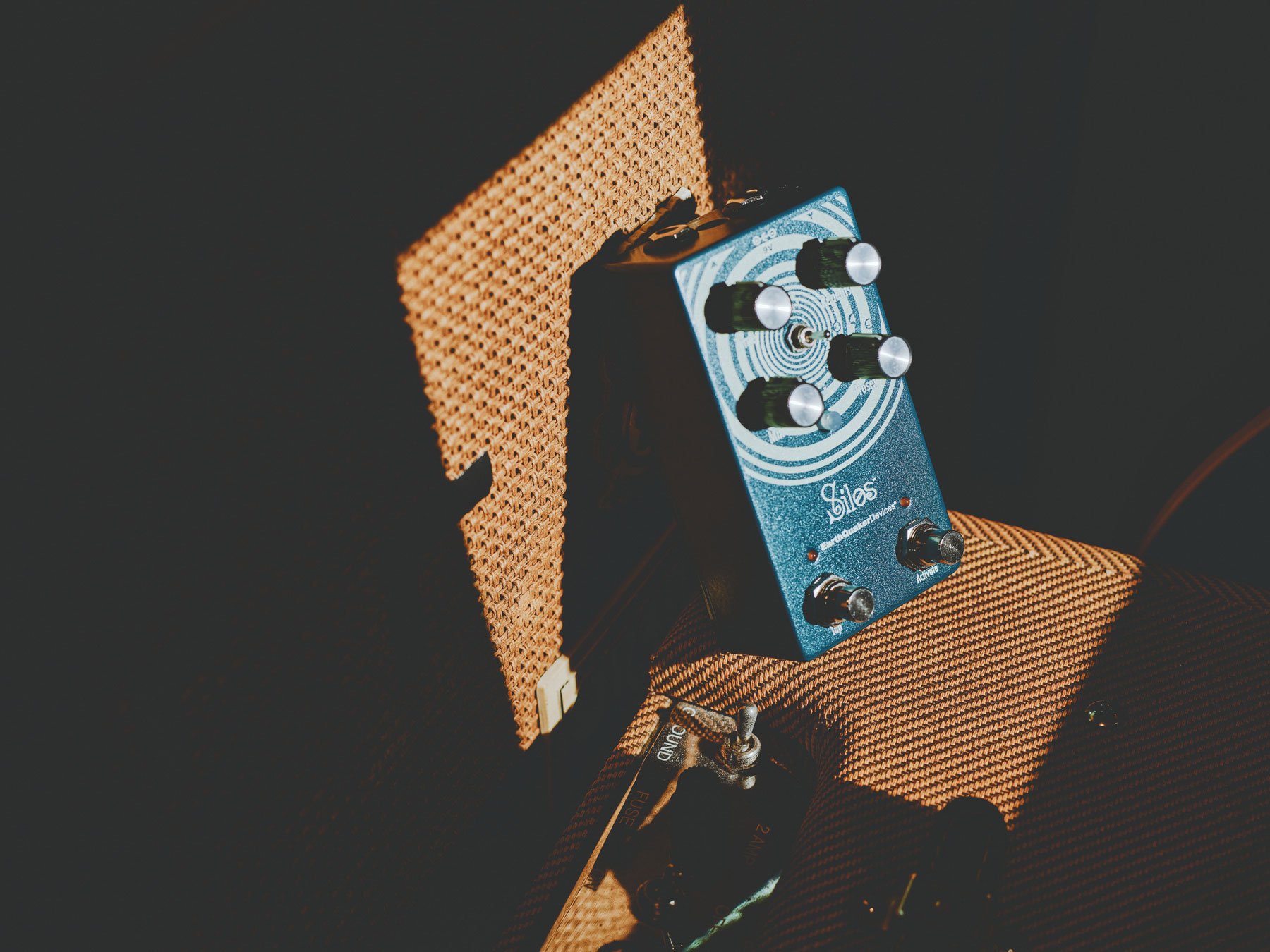

サイロス(マルチジェネレーションディレイ)

<モデル発表日>

2024年 8月1日

<イントロダクション>

ブランドの創始者であるジェイミー・スティルマンにEQDペダルの開発秘話やオススメの使い方などを紹介してもらいながら、エフェクター研究家である細川雄一郎(CULT)の製品レビューを通して製品の魅力を紹介していく連載『Pedal of the Month -月刊EQD-』。第9回目に紹介するペダルは、デジタル/アナログ/テープという3モードを使い分けられるサイロス(マルチジェネレーションディレイ)です。

細川雄一郎(CULT)

優れた機能美と音色を備えた

爽快に使えるディレイ

EQDというメーカーは、“あ、ちょうど良いわコレ”と思わせるペダルを作るのが本当にうまい。例えば、“このノブであの範囲を操作できれば良いのに……”とか、“あんな機能が付いていれば良いのに……”といったユーザーが求める機能を実装しつつ、必要以上の機能は搭載していないので、音作りに迷わない。このサイロスにも、そのような“EQDイズム”をしっかりと感じます。

サイロスは、“現代に必要なディレイの最小単位”と呼びたくなるペダルです。複数タイプのディレイ・サウンド、1 secに及ぶ十分なディレイ・タイム、タップテンポ入力、6種類のプリセット機能など、現代の演奏シチュエーションにおいて必要とされる機能が詰まっていますが、搭載している性能はあくまでも必要最低限のみ。例えば、ステレオ入出力、ループ・サンプラー、MIDIなどの機能は入っていないですし、ピッチシフト・ディレイやディスクエコー・シミュレーターといったモードもありません。“いやいや、そんな機能は最初から要らないよ”と思った方々……このサイロスは、“ちょうど良い”かもしれませんよ。

操作方法はいたってシンプルです。まずは①Digital(デジタル・ディレイ)、Analog(アナログディレイ・シミュレート)、Tape(テープエコー・シミュレート)の3種類の音色をModeスイッチで選び、②Timeコントロールを回すかTapスイッチを踏んでディレイタイムを決め、③Repeartsノブを回してフィードバック回数を調整し、④Mixコントロールでディレイサウンドの音量を決定。余計なモードやパラメーターがなく、基本となる良い音にすぐに着地できます。

使いたい音が決まれば、筐体中央のPresetボタンを押してパラメータを保存し、いつでも呼び出すことができます。その音色の保存数は最大で6つ。多くの人にとって、ちょうど良いプリセット数だと思います。

このようなディレイとしての基本的な性能に加えて、ユニークな機能がひとつ。それがエクスプレッション・ペダルのアサイン機能です。筐体側面のジャックにエクスプレッション・ペダルを接続すると、Time、Repeats、Mixのいずれかをペダルで操作できるようになるのです。

コンパクトな筐体に必要にして十分な機能、そして優れた音色。高機能で情報量マシマシのディレイに疲れた現代人にこそ、サイロスのような爽快に使えるディレイが必要なのです。

ジェイミー・スティルマン(EQD代表)

EQDの創立者であり、さまざまなバンドで演奏を楽しんでいるプレイヤーでもあるジェイミー・スティルマン。独創的なアイデアをペダルとして具現化させている彼に、サイロスの開発背景について語ってもらいました。

往年の名機の魅力的な機能を

3モードに落とし込んだディレイ

コロナ禍でロックダウンが始まった時、一番最初に手を付けたペダルがサイロスでした。このモデル名は、前の生産責任者であるマイク・トランのアイデアだったと思います。

サイロスは、私がEQDを始めた頃に開発していた“プリセット・シリーズ(※タイムシャドウズ、レッジズ、アウレリウス、スペーシアルデリバリーなど)”をベースにしつつ、新たなアイデアを加えながら作り上げました。

まず最初に取り掛かったのは、長い年月をかけて収集した“プリセットシリーズ”のベースとなるビンテージ・ペダルをチェックすることでした。私自身、各ペダルの“何が、どう好きなのか?”をじっくりと確認していったのです。

サイロスに関しては、ボスのDD-6, KMDのアナログディレイ、マエストロのエコープレックスEP3&EP4、ローランドのスペースエコー、Tel-Rayのスーパーオルガントーン、そして同じくTel-RayのAd-N-Echoがインスピレーションのもとになっています。

私は、先ほど名前を挙げた各製品の良いところを少しずつまとめていき、3つのモードに落とし込みました。それから最終的なスペックを決定するまで、何度も試行錯誤を重ねました。

Tapeモードのひとつには、オーバードライブと組み合わせるとピッチズレの感じも音の雰囲気も最高なサウンドがありましたが、タップテンポが付いたこのモデルにアイデアのすべてを登載することは不可能でした。ですが、この特徴的なモードに関しては、また別の形でペダル化するかもしれませんね。

<Jamie’s Settings>

Mode: Digital

Time: 曲に合わせたテンポで付点8分でプレイ

Repeat: 2時

Mix: 3時

最近気に入っているセッティングは、ModeはDigital、Timeは付点8分のセッティングで、Repeatは2時、Mixは3時に設定しています。サイロスは、どんな機材とも相性が良いですよ。

細川雄一郎(CULT)

大手楽器店にて約10年間、エフェクターの専任として勤務し、多くの著名なプロミュージシャンから信頼を集め、2016年に独立。並行して担当していた専門誌での連載コラム、各種ムック本などでの執筆活動を続けながら、ギターテックとしても活動。エフェクターのコレクターとしても世界に名を知られており、自身のエフェクター専門ウェブショップ“CULT”を2018年にオープンし、2020年には自身のコレクションに関する書籍『CULT of Pedals』を執筆、リットーミュージックより出版された。ペダル以外にハンバーガーをこよなく愛し、ハンバーガーに関する書籍などにも登場することがある。

尾藤雅哉

2005年にリットーミュージック『ギター・マガジン』編集部でキャリアをスタートし、2014年からは『ギター・マガジン』編集長、2019年には同誌プロデューサーを歴任。担当編集書籍として『アベフトシ / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT』、『CULT of Pedal』など。2021年に独立し、真島昌利『ROCK&ROLL RECORDER』、チバユウスケ『EVE OF DESTRUCTION』、古市コータロー『Heroes In My Life』の企画・編集を手がける。2024年には、コンテンツ・カンパニー“BITTERS.inc”を設立。

西槇太一

1980年東京生まれ。8年間ほどミュージシャンのマネージメント経験を経て、フォトグラファーに転身。スタジアムからライブハウスまで、さまざまなアーティストのライブで巻き起こる熱狂の瞬間を記録した写真の数々は、多方面から大きな支持を集めている。またミュージシャンの宣材写真やCDを始めとする音楽作品のジャケット、さらには楽器メーカーの製品写真の撮影なども手がけるなど、音楽シーンを中心に精力的に活動中。また自身のライフワークとして撮り続けている“家族写真”にスポットを当てた個展も不定期に開催している。